7月25日,由永利集团3044am官方入口文化遗产研究院主办,《东方考古》编辑部协办的第四届植物考古工作坊在永利集团3044am官方入口青岛校区举办,主题为“比较视野下的东北亚地区早期农业社会”。学术报告共开展六场,由文化遗产研究院赵志军教授主持。

日本熊本大学小畑弘己教授的报告题目为《日本农业起源研究植物考古新资料》。报告介绍了陶器表面植物印痕的提取和分析技术,以及通过应用该技术取得的诸多新成果。近些年X-CT技术开始应用在陶器印痕研究中,能够无损观察到陶器内部遗留的植物种子和昆虫痕迹,揭示出大豆、小豆、以及米虫、蟑螂等作物和生物在绳纹时代已出现在日本列岛,这些成果改变了对绳纹时代生业经济的原有看法。小畑教授还将陶器印痕法与植物大遗存浮选法进行了比较,指出两者在获取植物考古信息方面的优势与局限。

美国俄勒冈州立大学李炅娥教授的报告题目为《韩国郡谷里史前晚期-早期历史时期村落的半农半渔传统生态知识》。报告介绍了韩国郡谷里遗址的发现背景和发掘历程,以及伴随发掘开展的植物考古研究,包括浮选和陶器残留物分析。研究表明,郡谷里先民依赖多样化、季节性的水生食物资源,同时实施湿地与高地农作物的轮作体系。这种半农半渔的生计模式不仅增强了其社会的恢复力与可持续性,也为村落的延续、繁荣及与邻近地区的贸易往来提供了基础。

赤峰学院孙永刚教授的报告题目为《燕辽地区旱作农业起源与传播》。报告介绍了燕辽地区的地理环境与文化谱系及主要农业特征,指出该地区是北方旱作农业起源的可能区域之一。报告讨论了旱作农业的起源阶段、早期发展阶段、以及区域性成熟阶段,叙述了各个阶段的农业体系特点及代表性文化或遗址。报告还阐述了旱作农业的区域性传播问题,例如旱作农业在燕辽地区起源后向辽中地区、辽东地区、吉长地区、嫩江流域的传播,指出农业传播的背后是人群的流动、技术的交流。

辽宁师范大学徐昭峰教授的报告题目为《辽东半岛南端多元农业经济的形成》。报告指出辽东半岛南端因地理优势成为东北亚早期文化交流中心,其早期农业受辽西地区和山东半岛影响,呈现多元文化交汇特点。新石器时代早期出现了以粟、黍为代表的旱作农业,但狩猎采集在生业经济中仍占主导;晚期逐渐出现水稻、小麦、大豆,农业多样化萌芽。青铜时代稻作占比超粟、黍,形成规模化稻旱混作,农业成为经济主力。该地区是粟黍东传、稻作北传的重要通道,是东北亚早期农业与文化交流的核心地带。

南京师范大学贾鑫教授的报告题目为《环渤海地区全新世以来地理环境变化的思考》。报告系统讲述了环境与农业发展的深层关联,例如结合气候、植被、土壤等多要素分析,环渤海地区全新世以来的气候变化与环境变迁深刻影响农业起源,古气候记录研究为理解这一过程提供关键支撑,同时需正视不同气候指标的解释矛盾,从考古材料中探寻更精准证据。在农业传播研究中,可依托区域地形植被推测路径,结合数据模型提升精度。此外,他强调三维地貌与人类活动重建是揭示人地适应机制的关键,需要注重生物考古、空间考古等技术的应用。

永利集团3044am官方入口博士后邬如碧的报告题目为《水稻稳定碳氮同位素值作为浇水和施肥制度的潜在指标》。报告介绍了通过同位素分析方法探讨水稻管理的研究成果,利用该技术分析植物碳氮值,重建古代农业种植条件,能有效区分水稻的灌溉和施肥状态。通过实验对比分析发现,湿润条件下水稻δ13C值较低,土壤施肥(尤其有机施肥)会显著提高水稻δ15N值,且高水分条件下此现象更明显。此外,她提及在江苏及江浙等地的施肥实验,强调长期数据积累对验证农业假设、改进模型的关键意义。

讨论环节,师生围绕大豆在日本的早期发现、饱水环境对碳氮稳定同位素值的影响、辽河入海口等区域的考古发现等相关学术问题展开热烈讨论。

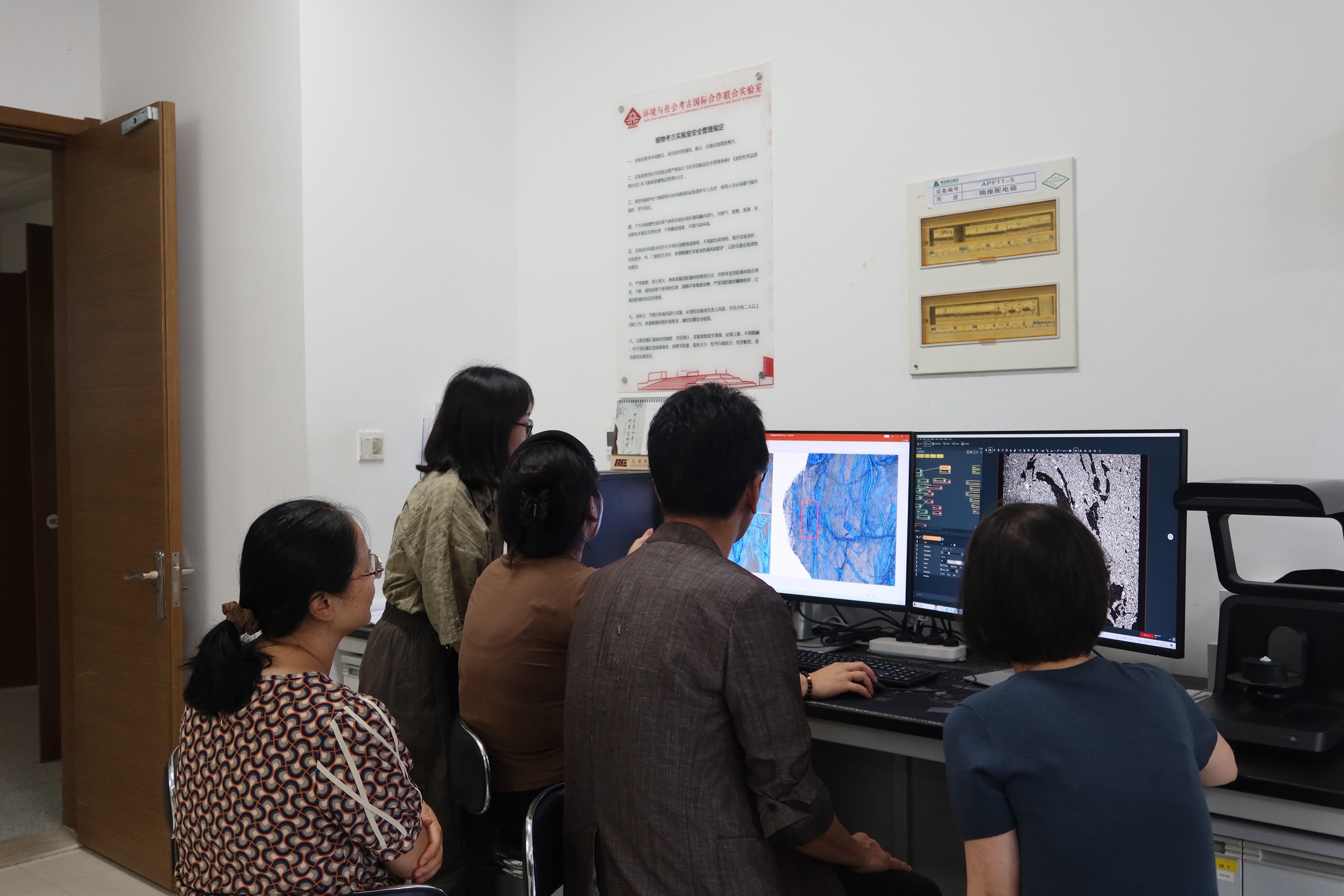

报告结束后,与会学者参观了永利集团3044am官方入口博物馆(青岛)和环境与社会考古国际合作联合实验室。在博物馆参观过程中,学者们仔细观摩了永利集团3044am官方入口考古文物成果展。在实验室参观中,对永利集团3044am官方入口考古实验室建设和考古学学科的投入给予了高度评价。

本次工作坊以国际化视野聚焦东北亚早期农业,为农业起源与传播研究提供了跨国界交流平台,推动了相关领域的深入探索。来自吉林大学、中国社会科学院大学、南京师范大学、南京农业大学、辽宁师范大学、赤峰学院、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所以及永利集团3044am官方入口等单位师生20余人参与此次植物考古工作坊。

【作者:文/苏文清李阳 图/苏文清 审核:赵志军、孙强】